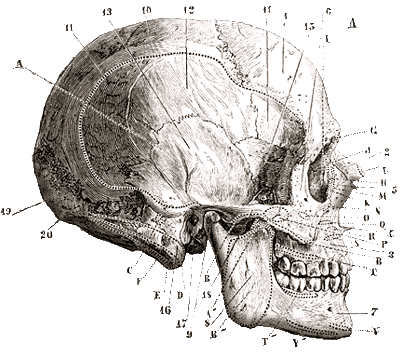

Il tessuto osseo

L’osso è un tessuto composto da una frazione inorganica, una matrice organica ed acqua. La componente organica, circa il 25% del peso secco dell’osso, è costituita essenzialmente da collagene, una proteina arrangiata in un fascio elastico e flessibile, a questa si aggiungono altre proteine non collagene, proteoglicani e lipidi.

La componente inorganica, è invece, composta da una matrice minerale cristallina, l’idrossiapatite, che contiene circa il 18,5% di fosforo e 39,9% di calcio.

Se l’osso è costituito per il 70% da minerale, un reperto inalterato dovrebbe contenere 12,95% P e 27,9% calcio. I differenti gruppi di porosità dell’osso non mostrano rapporti e Ca /P che oscillano tra 1,85 e 2,59. questa oscillazione può essere dovuta ad un’alterazione chimico-fisica e strutturale (diagenesi) e/o ai depositi di minerali ricchi in Ca e P, rilasciati nell’osso dal terreno circostante (inquinamento).

A causa della sua costituzione organo minerale ben “organizzata”, la matrice ossea è sempre in uno stato dinamico con l’ambiente circostante, sia in vita che post mortem, scambiando continuamente con l’esterno ioni che, in vita, si configurano con i flussi “biogenici” regolati dal fabbisogno fisiologico, e in morte, con lo scambio “diagenetico” di ioni।

La diagenesi

“La diagenesi è un fenomeno di consolidamento e talora di parziale trasformazione che porta ad una compattazione, cementazione e talora ad una parziale ricristallizazione di prodotti sedimentali preesistenti। I processi diagenetici, che si esplicano attraverso fenomeni vari di cementazione, rigenerazione cristallina, demineralizzazione e sostituzione di minerali preesistenti, sono favoriti dalla pressione di carico dei sedimenti stessi, da variazioni di grado di umidità e di temperatura, da alcune caratteristiche connesse con la costituzione originaria dei sedimenti, dalla presenza di acque.

Le modificazioni della struttura fisica dell’osso sono dovute ai cambiamenti chimici che avvengono sia nei costituenti organici dell’osso sia in quelli inorganici.

Le alterazioni chimiche sono molto comuni e non è possibile visualizzarle completamente.

Il comportamento diagenetico di ogni elemento è unico e dipende dall’osso e dalle caratteristiche del suolo per cui non esiste una regola generale applicabile a tutti i giacimenti.

Citando gli studi di Schoeninger (1979), che osservò che alcuni elementi diminuivano la loro concentrazione nell’osso (Na, Mg, Cl, K), mentre altri l’aumentavano (F, Si, Mn, Fe), le analisi di Waldrom (1981) e di Parker e Toots (1980) i quali, rispettivamente, osservarono come l’osso interrato assorbisse Pb e F dal terreno.

Lambert e altri (1983) studiarono la possibile diagenesi di dieci elementi per risalire a quelli utili ed attendibili da un punto di vista paleonutrizionale.

· Sr, Zn sono scarsamente influenzati dai processi diagenetici, quindi sono ottimi indicatori della dieta;

· Ca, Na e Pb mostrano delle piccole variazioni;

· Fe, Al, Mn e K sono diagenetici, non possono quindi essere utilizzati come indicatori.

Sulla base di questi studi, è stato elaborato il metodo di correzione tramite la comparazione con il terreno di giacitura: se la concentrazione di un elemento nell’osso è inferiore a quella presente nel terreno, in base alla teoria del gradiente di concentrazione, l’elemento può essere passato dall’osso al terreno e dunque potrebbe esservi stata contaminazione.

Al contrario, se la concentrazione di un elemento nell’osso è superiore a quella del terreno, è probabile che non sia avvenuta diagenesi[1].

Una teoria diametralmente opposta presume, invece, che la più bassa concentrazione dell’elemento rilevata nel terreno potrebbe costituire la dimostrazione di un flusso dell’elemento dal terreno verso l’osso[2].

I fattori principali che possono innescare un processo diagenetico sono:

· la natura dell’elemento;

· la sua mobilità nell’ambiente;

· le caratteristiche del terreno e dell’ambiente;

· il tempo di sepoltura;

· l’inquinamento chimico-ambientale

sono tutti fattori che nono permettono una generalizzazione ma vanno accuratamente esaminati uno aduno La procedura corretta, dunque, non può trascurare il campionamento del terreno sia vicino al reperto sia lontano dall’area di scavo per assicurarsi che l’osso non sia stato contaminato da questo.

Metodi d’indagine

Tra le diverse tecniche metodologiche possiamo citare:

· la fluorescenza a raggi X (XRF);

· l’analisi dell’attivazione strumentale dei neutroni (INAA);

· la spettrometria accoppiata al plasma (ICP);

· la spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS).

La spettrometria con fluorescenze a raggi X è un metodo che permette di eccitare gli elementi costituenti del campione in seguito al bombardamento con i raggi X primari.

Gli atomi del campione diventano fluorescenti poiché perdono energia sprigionando raggi X secondari a lunghezze d’onda tipiche per ogni elemento.

Le determinazioni di ogni elemento si stabiliscono in base all’intensità delle lunghezze d’onda emesse.

L’analisi dell’attivazione strumentale dei neutroni richiede un reattore nucleare che permette di trasformare isotopi non radioattivi in forme radioattive ed instabili, attraverso il bombardamento dei nuclei

Tali nuclei rispondono emettendo raggi gamma che, una volta rintracciati e misurati, permettono la quantificazione di più elementi simultaneamente.

Si tratta di metodo d’analisi molto costoso quindi il suo utilizzo è limitato a pochi laboratori.

Le altre due tecniche sono delle forme di spettrometria luminosa od ottica, perché sono utilizzati degli spettri per identificare e quantificare elementi specifici.

Tali spettri, composti di lunghezze d’onda per ogni elemento specifico, sono emessi da sostanze gassose। .Nella spettrometria accoppiata ad emissione di plasma gli elementi sono identificati da spettri sprigionati dalla soluzione del campione, ottenuta iniettando questo ultimo in una camera ardente contenente argo.

Per la lettura si misurano le intensità degli spettri emessi.

Per mezzo di questa tecnica è possibile effettuare una analisi di più elementi contemporaneamente, la sua strumentazione ha un costo molto elevato.

La spettroscopia ad assorbimento atomico è la tecnica di indagine paleonutrizionale più comune; permette di analizzare un solo elemento alla volta, possiede un’alta sensibilità verso molti elementi chimici, è di facile utilizzo e le analisi hanno costi limitati.

Normalmente gli elettroni di ogni elemento ruotano attorno ad un nucleo, senza assorbire o emettere radiazioni.

Gli elementi stimolati, invece, sono trasportati in orbite lontane dal nucleo e, nel tornare alle loro posizioni originali, sprigionano energia e generano spettri caratteristici di ogni elemento chimico.

Gli elettroni sono eccitati dal calore di una fiamma o da strumenti come un forno a grafite.

Dalla misurazione delle lunghezze d’onda si identifica e si quantifica ogni elemento specifico. Tutto si basa sulla legge di Kirchoff: “la materia assorbe luce alla stessa lunghezza d’onda alla quale la emette”3.

Procedura analitica dei campioni

I passaggi attraverso cui si giunge alla lettura degli elementi in traccia sono comuni per tutti i metodi di indagine paleonutrizionale.

Il processo per la lettura degli elementi in traccia attraverso la spettroscopia ad assorbimento atomico, utilizzata anche per le analisi sul campione proveniente dal cimitero di Fivizzano, avviene tramite questi fondamentali passaggi:

· prelievo del campione da esaminare;

· pulizia;

· incenerimento e polverizzazione;

· digestione;

· diluizione;

· lettura.

Per quanto riguarda il prelievo, un campione d’osso corticale è più indicato rispetto all’osso spugnoso: a differenza delle coste, un frammento prelevato dal femore o dalla tibia mostra valori analitici più affidabili e meno soggetti ad inquinamento

L’osso spugnoso ha un elevata diagenesi post mortem e dà risultati poco soddisfacenti dal punto di vista paleonutrizionale4.

Per una più corretta individuazione degli elementi in traccia si preferiscono le tecniche “distruttive” : il prelievo del campione deve essere effettuato tramite carotaggio con punte cave diamantate in punti non osteometrici. Dopo aver effettuato una pulitura superficiale con il bisturi ed aver lavato il frammento con acqua bidistillata e averlo messo in vasca ad ultrasuoni, la quantità d’osso prelevata è essiccata per una notte in un stufa a 100° C, per rimuovere l’acqua interstiziale, e incenerita in muffola a 500/600° C per quattro ore, per eliminare ogni traccia di sostanza organica.

Il campione viene successivamente pestato con un apposito mortaio e le ceneri pesate e trasformate in soluzione, attraverso la digestione con acidi.

Il primo attacco viene effettuato con acido nitrico ad una temperatura di circa 120/150° C nel digestore per circa quindici minuti; si lascia raffreddare e successivamente si aggiungono 5 ml di acido cloridrico 1 N scaldando nuovamente per lo stesso tempo a 60/80° C.

La soluzione si porta poi a volume con acqua bidistillata .

Ogni elemento, per essere diluito, richiede differenti metodiche: il calcio ad esempio, essendo un elemento maggioritario, occorre diluirlo più degli altri elementi considerati। La lettura degli elementi in traccia è un operazione complessa che prevede accorgimenti particolari per ognuno di essi. I marcatori ossei utilizzati più comunemente per indicare una dieta a base di vegetali e cereali sono stronzio, bario e magnesio in quanto tendono a ritrovarsi in quantità elevate nelle ossa degli erbivori mentre sono limitati in quelle dei carnivori; al contrario, zinco e rame sono validi marcatori della dieta a base dicarne .Per un onnivoro come l’uomo, il tasso osseo di questi elementi è dato dalle loro concentrazioni medie, che saranno minori delle rispettive faune animali, erbivore e/o carnivore vissute nello stesso ambiente.

Il dato sarà più attendibile se ” standardizzato" ovvero ogni elemento dovrà essere rapportato al calcio. La correzione con il Ca è motivata dal fatto che la concentrazione di un dato elemento, in uno stesso individuo, è sempre in relazione con esso: dato che il Ca è parte integrante della matrice ossea, una sua perdita durante la sua permanenza nel terreno di sepoltura comporta anche una perdita negli altri elementi, è perciò necessario mantenere tra loro un rapporto matematico costante.

Dopo aver scelto l’elemento da analizzare ed averlo letto tramite spettrofotometria ad assorbimento atomico, si procede all'elaborazione dei dati: occorre poi effettuare la cosiddetta "correzione col sito" ovvero rapportare i valori di stronzio/calcio dell'uomo con quelli di stronzio/calcio dell'animale erbivoro della stessa area di scavo; tale rapporto dovrà risultare minore ad uno e tanto più esso si avvicina all’unità, tanto più alta sarà stata l’assunzione in vita di vegetali e/o cereali degli individui analizzati. Questo ci permette inoltre di poter confrontare il nostro campione con altri gruppi umani sincroni, diacronici ed eterotopici.

[1] L. L. KEPLINGER, 1984; J. B. LAMBERT et al., 1979.

47 J. B. LAMBERT et al., 1984-85

3 Crf., Dizionario di Archeologia, cit.

4 G. GROUPE, 1988. J. R. GILBERT, 1985.